Festlich aus Tradition:

Christbaumschmuck aus Lauscha

Egal ob Holz, Glas, Porzellan oder Papier: Thüringen hat die Stoffe, aus denen Weihnachtsträume sind. Im Freistaat wird aus den verschiedensten Materialien stimmungsvoller Christbaumschmuck gefertigt. Am berühmtesten aber sind vermutlich die gläsernen Christbaumkugeln aus Lauscha. Aus der Not heraus erfunden, entwickelten sich die filigranen Deko-Objekte schnell zum weltweiten Kassenschlager – und dürfen heute an keinem Weihnachtsbaum fehlen.

Christbaumkugeln aus Lauscha: wie aus der Not ein Weihnachtsklassiker wurde

Auch wenn es nicht allen bewusst ist, hat eigentlich so gut wie jeder ein Stück Lauscha bei sich zu Hause: Christbaumkugeln. Und das ist kein Zufall. Denn Lauscha ist seit mehreren Jahrhunderten ein Zentrum der Glasbläser: In Familien-Manufakturen wurden hier schon im 18. Jahrhundert Getränkegläser und Glasperlen hergestellt, wie zum Beispiel in der Farbglashütte Lauscha oder der Glasbläserei „Thüringer Weihnacht“.

Die Weihnachtskugel entstand dabei der Legende nach aus der Not heraus. Denn obwohl ihre Kunst weit über die Grenzen Lauschas hinaus begehrt war, zahlte sich dies für die Glasbläser nicht in barer Münze aus. Und während sich reichere Familien ihren Weihnachtsbaum – der im Übrigen auch seine Wurzeln in Thüringen hat – häufig mit Walnüssen und kandierten Äpfeln schmückten, war dies für die Bewohner im Thüringer Wald ein unerschwinglicher Luxus. Quarzsand, Soda und Pottasche, die Zutaten für die Glasherstellung, kosteten dagegen sehr wenig.

Ein findiger Glasbläser aus Lauscha kam deshalb auf die Idee, Äpfel und Nüsse aus Glas zu blasen und sie an seinen Weihnachtsbaum zu hängen – die Christbaumkugel war geboren. Schnell machte sie die Runde, erst in Lauscha, wo immer mehr Glasbläser ins Geschäft einstiegen, dann weit über die Grenzen der Stadt, Thüringens und Deutschlands hinaus.

Von Lauscha in die Welt: die „Kugels“ erobern Amerika

Der amerikanische Geschäftsmann Frank Woolworth war Ende des 19. Jahrhunderts mit seinem „5–10-Cent“-Geschäftsmodell schwerreich geworden. 1880 suchte er Produkte, die sein Weihnachtsgeschäft ankurbeln sollten – unter anderem im thüringischen Sonneberg. Die Stadt war eigentlich für Spielzeug bekannt. Aber Woolworth stieß auf die Christbaumkugeln aus Lauscha, erkannte sofort das Potenzial der filigranen Glaskunstwerke und nahm sie in sein Sortiment auf.

Die ersten Christbaumkugeln wurden über den Atlantik verschifft, entwickelten sich schnell zum Verkaufsschlager und schmückten fortan zahlreiche US-amerikanische Weihnachtsstuben. Der Siegeszug der „Kugels“ hatte begonnen. Und es sollte ein langer Zug sein: Amerika war über Jahrzehnte hinweg der größte Abnehmer der Lauschaer Weihnachtskugeln.

Singvogel und Donald Duck: Christbaumschmuck traditional bis modern

Noch heute entsteht in den Farbglashütten Lauschas Christbaumschmuck in Handarbeit. Waren es zunächst nur Kugeln, die die Glasbläser herstellten, wurden Formen und Farben mit der Zeit immer aufwendiger und detaillierter. Eine große Inspiration für die Glasbläser war von jeher die Natur vor der eigenen Haustür: Tannenzapfen, Früchte, Eulen, Sterne und das Mondgesicht waren beliebte Motive, ebenso die Singvögel des Thüringer Waldes.

Letztere waren im Übrigen nicht nur hübsche Modelle für den Christbaumschmuck, sondern hatten auch eine besondere Funktion: Sie dienten den Glasbläsern quasi als Alarmanlage. Bei der Arbeit in den Werkstätten über dem offenen Feuer konnte schnell der Sauerstoff aufgebraucht sein. Darum hatte jeder Glasbläser einen Vogel an seinem Arbeitsplatz – fiel dieser von seiner Stange, war es Zeit für eine Pause und frische Atemluft. Aus Dankbarkeit setzten die Kunsthandwerker den gefiederten Lebensrettern ein gläsernes Denkmal, das man noch heute an vielen Weihnachtsbäumen sieht.

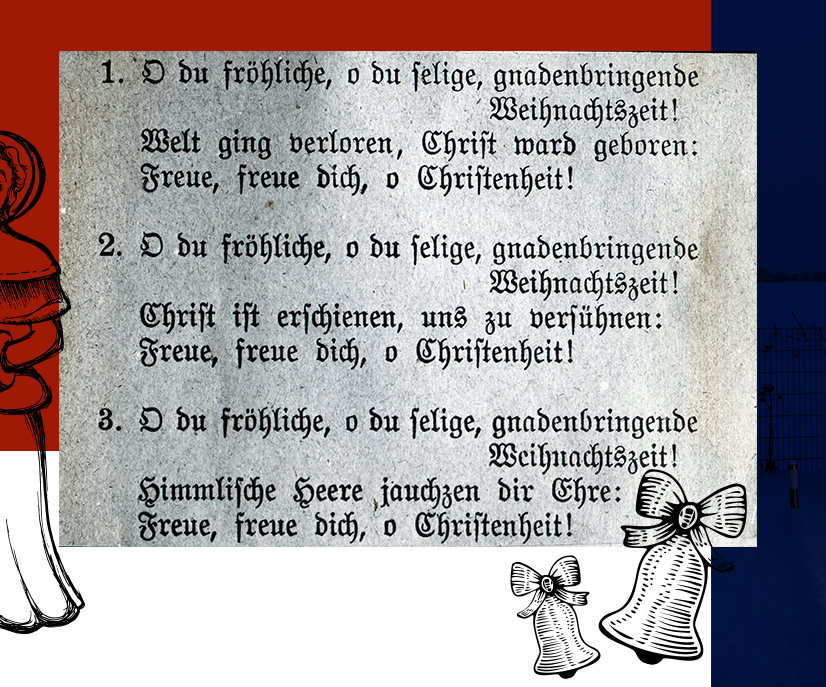

Heute gehen die Motive weit über die heimische Flora und Fauna hinaus. Weihnachtliche oder spirituelle Symbole wie das Christkind, Engel, Glocken und Trompeten gehören in jede wohlsortierte Weihnachtsschmuckkiste. Aber es geht auch deutlich ungewöhnlicher, Fantasie und Inspiration der Glasbläser sind praktisch keine Grenze gesetzt. So sind auch Disneyfiguren oder Dinos heute keine Seltenheit im Sortiment.

Weihnachtsschmuck als Familienangelegenheit: auf den Spuren der Glasbläserfrauen

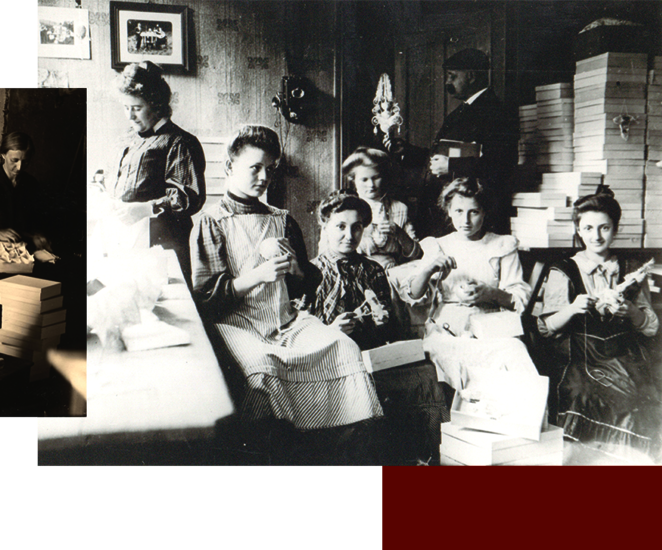

Das Glasblasen war ursprünglich eine Familienangelegenheit. In Heimarbeit war die ganze Familie in die Produktion mit einbezogen. Während den Männern die Aufgabe des Glasblasens am Feuer „vor der Lampe“ zukam, übernahmen die Frauen das Veredeln und Verzieren der Kugeln.

Und auch der Transport des zerbrechlichen Weihnachtsschmucks war Frauensache: Mit ihren hochbeladenen, bis zu 20 kg schweren Tragekörben waren die „Lieferfrauen“ ein alltäglicher Anblick auf den Dorfstraßen. Bis in die 1950er-Jahre des 20. Jahrhundert gingen die Glasbläserfrauen einen beschwerlichen, 15 Kilometer langen Weg quer durch das Thüringer Schiefergebirge bis zu den Sonneberger Verlegern.

Wer nachempfinden will, was diese Frauen damals geleistet haben, der kann sich auf dem „Lauschaer Glasbläserpfad“ auf ihre Spuren begeben.