Die Knochen der „Fürstin von Haßleben“.

Haßleben: Von den alten Römern zum neuen Königreich

Etwa 15 Kilometer nördlich von Erfurt liegt die Gemeinde Haßleben. Das germanische Gräberfeld von Haßleben gilt als das bedeutendste archäologische Zeugnis der jüngeren römischen Kaiserzeit in der Region. Die Ausgrabungen, die erstmals 1911 bis 1913 und später in den 1930er-Jahren durchgeführt wurden, förderten 24 Körpergräber zu Tage, darunter das außergewöhnlich reiche Grab einer Frau der germanischen Elite, die heute als „Fürstin von Haßleben“ bekannt ist.

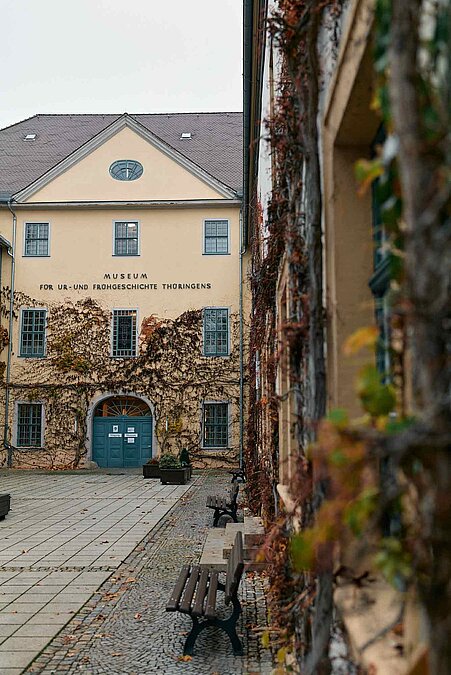

Im Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in Weimar werden die außergewöhnlichen Funde aus dem Fürstinnengrab ausgestellt, die einen faszinierenden Einblick in das Leben und die Kultur der germanischen Elite im 3. Jahrhundert bieten. Die Ausstellung präsentiert neben wertvollem Schmuck auch zahlreiche Gebrauchsgegenstände aus römischer Produktion, die die engen Verbindungen zwischen den germanischen Stämmen Thüringens und dem Römischen Reich verdeutlichen. Prof. Dr. Johannes Krause und der Leiter des Museums, Dr. Mario Küßner, nehmen uns mit in die Tiefen der Vergangenheit.

Ein Grab, viele Geschichten: römisches Zeitalter in Haßleben

Feucht-kaltes Klima und wilde Volksstämme, die verbissen um ihr Land kämpften: Die Gebiete östlich und nördlich des Limes galten nicht gerade als Wohlfühlzone für die alten Römer. Auch das heutige Thüringen wurde, so gut es ging, vom Imperium gemieden – so lautete zumindest für lange Zeit die gängige Lehrmeinung.

Neuere Funde, die unter anderem der Thüringer Archäologe Wulf Walther machen konnte, zeichnen allerdings ein anderes Bild. Ein Bild, das für eine stärkere Präsenz der Römer und den kulturellen Austausch mit germanischen Stämmen spricht.

In diesem Zusammenhang steht auch das Grab der sogenannten Fürstin von Haßleben: Hier fand man teils römische, teils germanische Beigaben wie Gegenstände des alltäglichen Lebens und Schmuck. Der Austausch beschränkte sich aber nicht nur darauf, wie Museumsleiter Dr. Mario Küßner erklärt: Auch religiöse Riten der Römer wurden von den germanischen Stämmen übernommen. So wurde der verstorbenen Fürstin zum Beispiel eine Münze in den Mund gelegt, der sogenannte Charons-Obolus, mit dem die Toten nach griechischem und römischem Glauben den Fährmann für die Fahrt in die Unterwelt bezahlen sollten.

Hören Sie jetzt das ganze Gespräch zum Thema „Von den alten Römern zum neuen Königreich“ mit Prof. Dr. Krause und Dr. Küßner:

Thüringen – entstanden als kulturell vielfältiges Königreich

Als die Römer immer mehr an Macht verloren, gewannen andere Völker Einfluss: etwa die Hunnen, die aus dem Osten kommend im 4. Jahrhundert die Völkerwanderung auslösten. Immer mehr Stämme wie die Ostgoten suchten Zuflucht im mitteldeutschen Raum und trafen auf die dort bereits beheimateten Menschen.

Einer der interessantesten Funde aus dieser Zeit ist die Frau mit dem Turmschädel, deren Grab 1965 in Oßmannstedt gefunden wurde. Die auffällige Verformung des Schädels, die bewusst ab frühester Kindheit durch das Umwickeln des Schädels mit Bandagen herbeigeführt wurde, deutet darauf hin, dass die junge Frau ihre Kindheit unter hunnischem Einfluss verbracht hat. Gleichzeitig weisen die reichen Grabbeigaben, die man bei ihr fand, sie als ostgotische Adelige aus. So zeigt dieses Beispiel sehr anschaulich, wie sich die Völker der Spätantike in Mitteldeutschland vermischten.

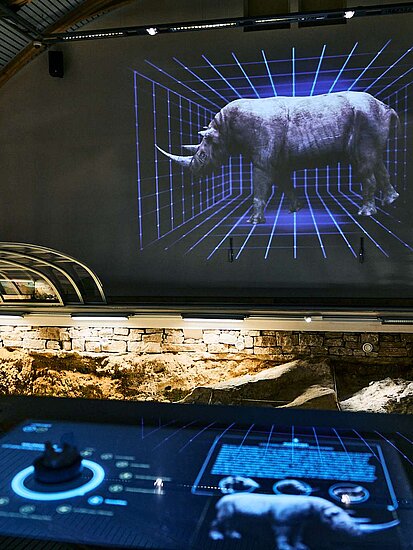

Aus dieser Gemengelage entwickelte sich nach dem Abzug der Hunnen Ende des 5. Jahrhunderts unter König Bisinus das Königreich der Thüringer. Das ausgedehnte Reich sollte zwar nur gut einige Jahrzehnte bestehen, entwickelte jedoch in dieser Zeit eine erstaunliche Pracht, von der man sich im Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens überzeugen kann.

Auf den Spuren der alten Römer

Prof. Dr. Johannes Krause und Dr. Mario Küßner nehmen uns mit durch das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens und bringen uns das Römische Reich näher.

Prof. Dr. Johannes Krause

Es ist kein Wunder, dass der gebürtige Leinefelder Prof. Dr. Johannes Krause schon früh seine Leidenschaft für die Archäologie entdeckte. Denn aus dem gleichen Ort stammt Johann Carl Fuhlrott, der Entdecker des Neandertalers. Neben der Archäologie gehört Prof. Dr. Krauses Leidenschaft der Genetik. Im Rahmen seiner Doktorarbeit konnte er beide Leidenschaften verbinden und promovierte bei Svante Pääbo, dem Begründer der Paläogenetik. Heute ist Prof. Dr. Krause, der eine eigene Urmenschgattung entdeckte und wegweisende Forschungsergebnisse zur mittelalterlichen Pest lieferte, Direktor am Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie. Der Bestseller-Sachbuchautor ist ein gern gesehener Talkshowgast, der auch ein breites Publikum für die Archäologie begeistern kann.

Dr. Mario Küßner

Für Dr. Mario Küßner besteht der Reiz der Archäologie darin, die Jahrtausende alten Funde auszuwerten und so ein Verständnis der jeweiligen Epoche und nach und nach auch der gesamten Menschheitsgeschichte zu bekommen. Dabei ist es dem Spezialisten für die Stein- und Bronzezeit wichtig, die Erkenntnisse so verständlich aufzubereiten, dass auch Laien sie nachvollziehen können und Spaß an den Funden haben. Wie das geht, hat Dr. Küßner zum Beispiel mit der archäologischen Fachplanung des Geländes am „Leubinger Fürstenhügel“ gezeigt, bei dem der Freistaat Thüringen, Autobahnplaner und Rastanlagenbetreiber ein einzigartiges Erlebnis direkt an einer deutschen Autobahn geschaffen haben. Die wichtigste Entdeckung unter seiner Leitung ist neben dem Grab von Apfelstädt das Ensemble von Dermsdorf, das 2011 ausgegraben wurde. Seit Ende 2020 ist Mario Küßner Leiter des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in Weimar. Hier möchte er archäologische Erkenntnisse anschaulich vermitteln und diese aus dem Museum heraus zu den Menschen bringen.