Prof. Dr. Krause auf den Spuren der Vergangenheit

Glockenbecher und Schnurkeramik: Auf den Spuren zweier Kulturen mit Prof. Johannes Krause

Die kleine Gemeinde Apfelstädt im Herzen Thüringens blickt auf eine faszinierende Vergangenheit zurück, die weit über das geschriebene Wort hinausreicht. Archäologische Funde und Ausgrabungen in und um den Ort eröffnen spannende Einblicke in das Leben vergangener Kulturen – von den ersten Siedlungsspuren über uralte Grabhügel bis hin zu wertvollen Alltagsgegenständen. Diese Entdeckungen erzählen nicht nur von der Bedeutung der Region als Lebensraum in prähistorischer Zeit, sondern machen Apfelstädt auch heute zu einem besonderen Ort für alle, die sich für die Geschichte des Freistaats begeistern.

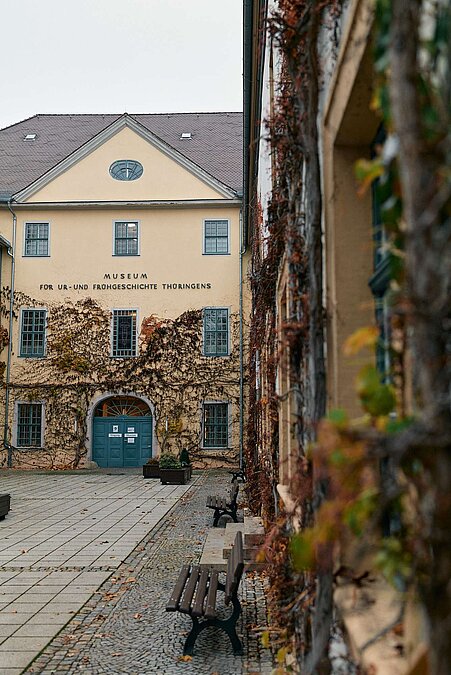

Der Paläogenetiker Prof. Dr. Johannes Krause, Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie, hat Dr. Mario Küßner getroffen. Dieser ist Leiter des Museums für Ur- und Frühgeschichte in Weimar, der Fund des Grabs von Apfelstädt zählt zu seinen wichtigsten Entdeckungen. Gemeinsam nehmen die beiden uns mit in die Vergangenheit des kleinen Ortes im Landkreis Gotha.

Schnurkeramik und Glockenbecher in Apfelstädt: ein Fundort, zwei Kulturen

Thüringen, ein Schmelztiegel mehrerer Kulturen? Schon in grauer Vorzeit? Einige Funde lassen vermuten, dass bereits in der Steinzeit Menschen unterschiedlicher archäologischer Kulturen im heutigen Freistaat zusammenlebten – zum Beispiel die Angehörigen der Schnurkeramik- und der Glockenbecher-Kulturen.

Benannt sind sie jeweils nach den charakteristischen Tongefäßen, die sie gefertigt haben. Die Menschen hinter den archäologischen Kulturen sind zum Teil nach Thüringen eingewandert: Glockenbecherleute aus Westeuropa, Schnurkeramiker aus der Region nördlich und nordöstlich des Schwarzen Meeres.

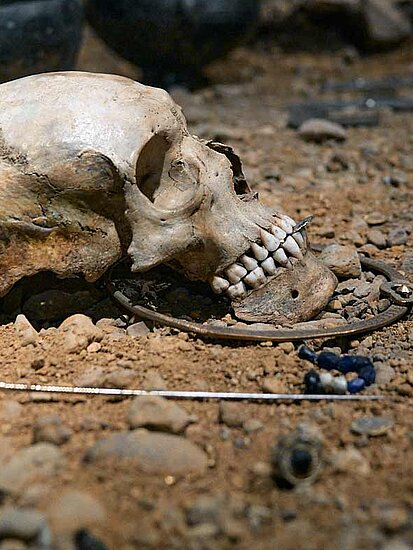

In Thüringen haben beide Kulturen offenbar teilweise zeitgleich bestanden und dabei mitunter die gleichen Gegenden bewohnt, zum Beispiel rund um das heutige Apfelstädt. Hier stieß man bei Ausgrabungen im Jahr 2005 auf eine steinzeitliche Grabstätte mit den Überresten von insgesamt 12 Personen beider Kulturen.

Sie beherbergt sieben Gräber der Schnurkeramik-Kultur und fünf der Glockenbecherkultur. Und auch wenn zwischen der Nutzung des Friedhofs durch die Schnurkeramiker und derjenigen durch die Glockenbecherleute etwa 100 Jahre Zeitunterschied lagen, zeigt die Fundstätte doch, dass beide Kulturen im Raum Apfelstädt für eine Zeit nebeneinander existierten und vermutlich voneinander wussten.

Hören Sie jetzt das ganze Gespräch zum Thema "Ein Fundort. Zwei Kulturen." mit Prof. Dr. Krause und Dr. Küßner.

Ein Schatz für den Bogenschützen – und für Archäologen

Besonders eindrucksvoll: das Grab des „Bogenschützen von Apfelstädt“, eines Glockenbecher-Kriegers, der mit zahlreichen Grabbeigaben bestattet wurde. Darunter befinden sich zwei feingearbeitete Lockenringe aus Elektron. Sie gehören zu den frühesten Edelmetallfunden Deutschlands und sind die einzigen Lockenringe, die man bisher hier entdeckt hat. Damit verweist das Kollektivgrab auf eine frühe Vielfalt und überregionale Verflechtung der Bewohner Thüringens. Zu sehen sind die Fundstücke aus Apfelstädt heute im Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in Weimar.

Beide Kulturen gingen an der Grenze von Jungsteinzeit und früher Bronzezeit in der Aunjetitzer Kultur auf. Und diese prägte in den folgenden Jahrhunderten die Region des heutigen Mitteldeutschlands. Das bekannteste Artefakt aus dieser Zeit: die Himmelsscheibe von Nebra.

Zwei Kulturen in Apfelstädt

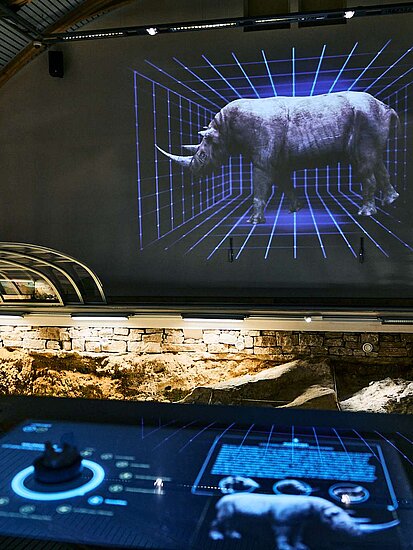

Prof. Dr. Johannes Krause und Dr. Mario Küßner nehmen uns mit durch das Museum für Ur- und Frühgeschichte Thüringens.

Prof. Dr. Johannes Krause

Es ist kein Wunder, dass der gebürtige Leinefelder Prof. Dr. Johannes Krause schon früh seine Leidenschaft für die Archäologie entdeckte. Denn aus dem gleichen Ort stammt Johann Carl Fuhlrott, der Entdecker des Neandertalers. Neben der Archäologie gehört Prof. Dr. Krauses Leidenschaft der Genetik. Im Rahmen seiner Doktorarbeit konnte er beide Leidenschaften verbinden und promovierte bei Svante Pääbo, dem Begründer der Paläogenetik. Heute ist Prof. Dr. Krause, der eine eigene Urmenschgattung entdeckte und wegweisende Forschungsergebnisse zur mittelalterlichen Pest lieferte, Direktor am Max-Planck-Instituts für evolutionäre Anthropologie. Der Bestseller-Sachbuchautor ist ein gern gesehener Talkshowgast, der auch ein breites Publikum für die Archäologie begeistern kann.

© Thomas Victor

Dr. Mario Küßner

Für Dr. Mario Küßner besteht der Reiz der Archäologie darin, die Jahrtausende alten Funde auszuwerten und so ein Verständnis der jeweiligen Epoche und nach und nach auch der gesamten Menschheitsgeschichte zu bekommen. Dabei ist es dem Spezialisten für die Stein- und Bronzezeit wichtig, die Erkenntnisse so verständlich aufzubereiten, dass auch Laien sie nachvollziehen können und Spaß an den Funden haben. Wie das geht, hat Dr. Küßner zum Beispiel mit der archäologischen Fachplanung des Geländes am „Leubinger Fürstenhügel“ gezeigt, bei dem der Freistaat Thüringen, Autobahnplaner und Rastanlagenbetreiber ein einzigartiges Erlebnis direkt an einer deutschen Autobahn geschaffen haben. Die wichtigste Entdeckung unter seiner Leitung ist neben dem Grab von Apfelstädt das Ensemble von Dermsdorf, das 2011 ausgegraben wurde. Seit Ende 2020 ist Mario Küßner Leiter des Museums für Ur- und Frühgeschichte Thüringens in Weimar. Hier möchte er archäologische Erkenntnisse anschaulich vermitteln und diese aus dem Museum heraus zu den Menschen bringen.

© TLDA/H. Arnold