Thüringer Weihnachtsbräuche reichen von Martin Luther bis hin zu lokalen Traditionen.

Wenn Martin Luther Frau Holle trifft: Thüringer Weihnachtsbräuche

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit voller Bräuche – angefangen bei der Bescherung. Dank Martin Luther kann sich schon der Gabenbringer von Region zu Region unterscheiden. Viele – ursprünglich heidnische – Bräuche sind aber noch viel älter, ganz besonders in Thüringen. Schnell kann es sich wie eine Zeitreise anfühlen, wenn man zur Adventszeit im Freistaat unterwegs ist: Hier trifft man auf skurrile und manchmal auch ein wenig angsteinflößende Gestalten, die eigenartige und nur im jeweiligen Ort verwurzelte Bräuche pflegen…

Martin Luther und der „Heilige Christ“

Vom Nikolaus zum Christkind: wie Martin Luther das Weihnachtsfest reformierte

Lokal – regional – emotional: Thüringer Weihnachtsbräuche

Strohmänner aus der Hölle: die Herrschekloese in Gethles

Mit Glockenklang und Weidenrute ins neue Jahr: die Hullefraansnacht in Schnett

Thüringen ist eine bedeutende Region für traditionelle Weihnachtsbräuche. Als Ursprung zahlreicher Festlichkeiten und Traditionen, wie der Erfindung des gläsernen Christbaumschmucks in Lauscha oder des ersten öffentlichen Weihnachtsbaums in Weimar, prägt Thüringen die vorweihnachtliche Zeit mit einer reichen Kultur. Bekannt sind auch klassische Weihnachtslieder und festliche Märkte, die die Weihnachtszeit in Thüringen zu einem besonderen Ereignis machen.

Martin Luther und der „Heilige Christ“

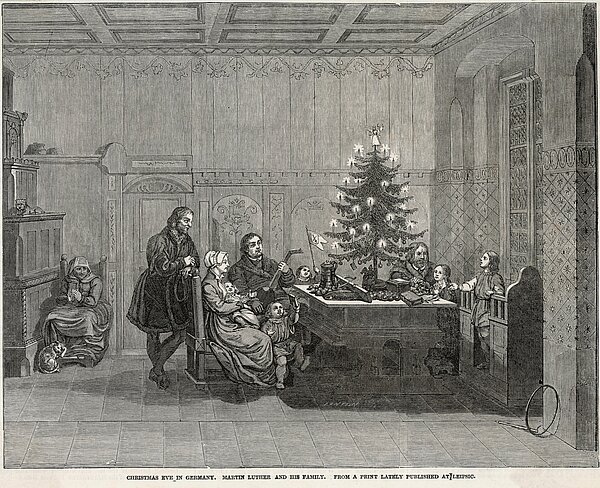

Wenn an Heiligabend die Tür zum Wohnzimmer aufgeht und endlich Bescherung ist, ist die Freude bei den Kindern riesengroß. Mit leuchtenden Augen werden die Geschenke geöffnet. In diesem Moment ist es ihnen vermutlich egal, wer sie unter den festlich geschmückten Weihnachtsbaum gelegt hat. Für Martin Luther, den großen Reformator, spielte es hingegen sehr wohl eine Rolle, wer die Gaben brachte.

Zu seiner Zeit war es der Heilige Nikolaus, der die Kinder bescherte. Dieser Brauch war Luther, der die katholische Heiligenverehrung vehement ablehnte, ein Dorn im Auge. Für ihn konnte allein der „Heilige Christ“, also Christus selbst, derjenige sein, der die Wünsche erfüllt. Daher trat dieser zu Beginn der 1530er-Jahre im Hause Luther an die Stelle des alten, mürrischen Bischofs von Myra.

Vom Nikolaus zum Christkind: wie Martin Luther das Weihnachtsfest reformierte

Wenn an Heiligabend die Tür zum Wohnzimmer aufgeht und endlich Bescherung ist, ist die Freude bei den Kindern riesengroß. Mit leuchtenden Augen werden die Geschenke geöffnet. In diesem Moment ist es ihnen vermutlich egal, wer sie unter den festlich geschmückten Weihnachtsbaum gelegt hat. Für Martin Luther, den großen Reformator, spielte es hingegen sehr wohl eine Rolle, wer die Gaben brachte. Zu seiner Zeit war es der Heilige Nikolaus, der die Kinder bescherte. Dieser Brauch war Luther, der die katholische Heiligenverehrung vehement ablehnte, ein Dorn im Auge. Für ihn konnte allein der „Heilige Christ“, also Christus selbst, derjenige sein, der die Wünsche erfüllt. Daher trat dieser zu Beginn der 1530er Jahre im Hause Luther an die Stelle des alten, mürrischen Bischofs von Myra.

Über die Jahre entwickelte sich daraus das Christkind, das mit goldenen Locken und weißem Gewand zu einem engelsgleichen Wesen wurde. Als solches hielt es in immer mehr weihnachtlichen Stuben überall in Deutschland Einzug. Luther, der einen großen Teil seines Lebens in Thüringen verbrachte, ist somit vielleicht nicht der „Erfinder“ des Christkinds, aber mindestens der Wegbereiter dieser festlichen Erfolgsgeschichte, die noch immer vielen Menschen, groß wie klein, Freude bereitet.

Das Kuriose daran: Obwohl das Christkind als Gabenbringer ursprünglich eine Tradition der Protestanten war, ist es heutzutage mehrheitlich in katholischen Regionen zu Hause. Somit hat Luther nicht nur die Kirche reformiert, sondern auch das Weihnachtsfest.

© Adobe Stock

Lokal – regional – emotional: Thüringer Weihnachtsbräuche

Auch jenseits der kirchlichen Traditionen gibt es in Thüringen eine Vielzahl an Bräuchen, die zur Adventszeit aufleben. Diese sind oft an einzelne Ortschaften gebunden und tief in deren Geschichte verwurzelt. Drei davon stellen wir Ihnen hier vor.

Strohmänner aus der Hölle: die Herrschekloese in Gethles

In Gethles entsteigen am 23. Dezember die Herrschekloese der Hölle und drehen unter Peitschenknallen ihre Runden auf dem Marktplatz. Bei diesem wohl noch heidnischen Brauch werden Männer ganz in Stroh eingebunden, auf ihrem Kopf tragen sie spitze Hüte aus flatternden Papierbändern und um den Hals „Pferdekugeln“ – Glocken mit einem dumpfen Klang.

Nach dem lauten Spektakel auf dem Marktplatz ziehen sie von Haus zu Haus und verteilen Süßes an die Kinder. Begleitet werden sie von hexenartigen Gestalten – den Hollen. Damit alles schön gruselig ist, wird die Straßenbeleuchtung im Ort abgeschaltet. Mit diesem Ritual sollten böse Geister vertrieben und Unheil abgewendet werden. Früher wurden alle, die auf den Gassen von den Herrschekloese erwischt wurden, mit langen Ruten verdroschen. Heute bekommt man nur noch einen leichten Klapps, der die Geister milde stimmen soll.

Mit Glockenklang und Weidenrute ins neue Jahr: die Hullefraansnacht in Schnett

In Schnett im Landkreis Hildburghausen gehen am Abend des 2. Januar die Hullefraan um. Dieser uralte Neujahrsbrauch geht auf die Sage von Frau Holle zurück, die Weihnachten Gaben brachte. Gleichzeitig ist er ein Fruchtbarkeitsritus.

Mit lautem Rufen und Glöckchengebimmel ziehen die Hulleweiber durch den Ort. Wer ihnen begegnet, bekommt drei zarte Hiebe mit der Weidenrute, die Glück, Gesundheit und Fruchtbarkeit bedeuten. Ergattert man einen Strohhalm aus dem Kostüm der Hullefraan und steckt diesen in seinen Geldbeutel, so ist man gegen finanzielle Sorgen gewappnet.

Fackelbrennen in Schweina

In Schweina verkünden am 24. Dezember acht Meter hohe Fackeln aus Reisig-umwickelten Fichtenstämmen den Beginn des Weihnachtsfestes. Das Ritual des Fackelbrennens auf dem 359 Meter hohen Antoniusberg geht auf ein mittelalterliches Opferfest zur Wintersonnenwende zurück. Die Hirten trieben damals ihr Vieh durch die Asche von Feuern. Die Tiere sollten mit diesem Brauch vor Krankheiten geschützt werden.

Gleichzeitig wurden brennende Feuerräder die Hänge hinabgerollt. Damit begrüßte man das neue Jahr und die länger werden Tage. Viele Tausend Menschen kommen jedes Jahr, um das eindrucksvolle Spektakel mitzuerleben. Bei gutem Wetter sind die Fackeln weithin bis in die Rhön sichtbar.