Grüne Fasern aus Thüringen:

Wie Hanf die Textilwelt verändern kann.

Im beschaulichen Zeulenroda-Triebes wird Pionierarbeit für die Zukunft der Bekleidungsbranche geleistet. Eine Arbeit von globaler Tragweite, denn rund zehn Prozent der weltweiten CO2-Emissionen sind auf die Modebranche zurückzuführen. Wo einst Tuchmacher das wirtschaftliche Rückgrat der Region bildeten, geht es heute um ein Produkt, das die Textilindustrie grundlegend verändern könnte: Hanfstroh.

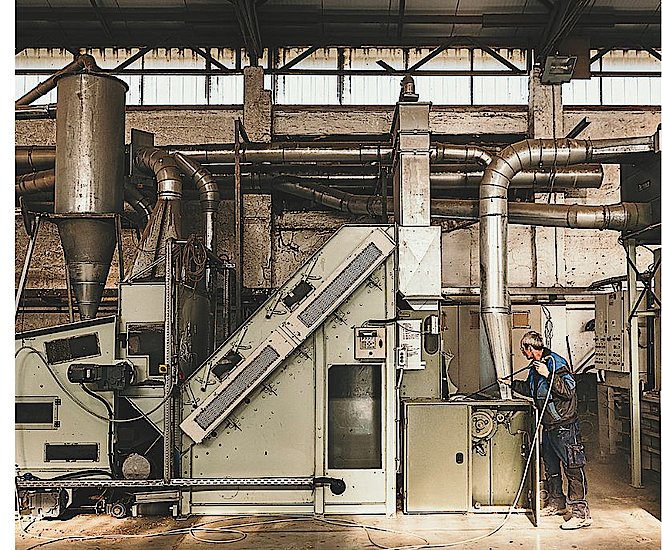

Thomas Schink ist Prokurist und Qualitätsbeauftragter bei der Pahren Agrar GmbH. Sein allmorgendlicher Arbeitsweg führt zu seinem „Baby“, einer Hanfstrohaufschlussanlage, die in einer alten Produktionshalle untergebracht ist. Hier stapeln sich die Strohballen, die Maschinen tun seit mehr als 30 Jahren ihren Dienst. Mit einer CO2-neutralen Produktion dank Solaranlage und einer speziellen Hammermühle zur Fasertrennung setzt Pahren Agrar Maßstäbe hinsichtlich Umweltschutz und Qualität. Ihre außergewöhnlich sauberen Hanffasern heben sich vom Markt ab.

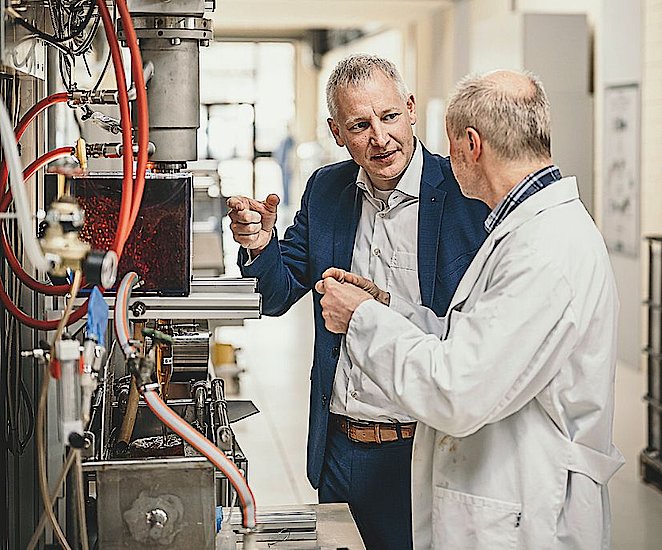

Vorsprung durch Forschung: Innovation im Labor für die Textilindustrie von morgen

Mit Hanf die Zukunft der Textilindustrie gestalten – die Idee kommt nicht etwa aus den textilhungrigen Modemetropolen, sondern aus dem circa 60 Kilometer entfernten Rudolstadt. Hier entwickeln Wissenschaftler am TITK – Thüringischen Institut für Textil- und Kunststoff-Forschung wegweisende Technologien für eine nachhaltige Textilproduktion. Das größte wirtschaftsnahe Forschungsinstitut im Bundesland steht mit den beiden Tochtergesellschaften smartpolymer und OMPG für Dreifachkompetenz an einem Standort.

„Das Interesse ist bahnbrechend, wir haben massiven Forschungsdruck.“

Benjamin Redlingshöfer leitet das TITK, er kennt die Herausforderungen der Branche: Auf lange Sicht braucht es einen Ersatz für Baumwolle, erklärt er, da Kleidung für ein angenehmes Tragegefühl in der Regel aus einer Mischung aus natürlichen und synthetischen Fasern besteht. Dazu erhöht die EU-Textilverordnung den Druck, bis 2030 alle Textilien recyclingfähig zu machen.

Die Zellulosefaser der Hanfpflanze liefert eine umweltschonende Alternative zur aufwendigen Baumwolle, für deren Produktion viel Wasser verbraucht wird: Für ein Baumwoll-Shirt benötigt man bis zu 2.700 Liter. Genau der richtige Zeitpunkt für das TITK, um das Demonstrations- und Innovationszentrum für Textile Kreislaufwirtschaft (DICE) ins Leben zu rufen.

Für dieses fiel Anfang August 2024 der Startschuss, mit starker Unterstützung des Freistaats. „Innerhalb kürzester Zeit haben zudem über 60 Unternehmen, darunter Adidas, Vaude und Head, ihre Unterstützung für das Projekt zugesagt“, sagt Redlingshöfer und freut sich über den großen Erfolg: „Das Interesse ist bahnbrechend, wir haben massiven Forschungsdruck.“

Hanf aus Thüringen: regional verwurzelt, global angefragt

2016 unternahm das TITK in Zusammenarbeit mit der Pahren Agrar erste Versuche mit Hanf. Gemeinsam erkannten sie schnell das große ökologische und ökonomische Potenzial der Pflanze. Hanf wächst in nur 100 Tagen, ist zwei- bis dreimal jährlich anbaubar, benötigt keine Bewässerung, ist schädlingsresistent und verbessert den Boden durch sein Wurzelwerk.

Nach intensiven Experimenten gelang es den Forschern, die ursprünglich holzbasierte Zellulosefaser Lyocell aus Hanf zu gewinnen. Mit „Lyohemp“ entwickelten sie eine recycelbare Textilfaser, die höchsten Qualitätsansprüchen genügt. Indem sie die Fasern zusätzlich noch funktionalisierten, konnten sie beispielweise Vitamin E in den Stoff von Handtüchern einarbeiten. Der Effekt: Man fühlt sich nach dem Abtrocknen wie frisch eingecremt.

Aktuell übersteigt die Nachfrage die Produktionskapazitäten. Das Potenzial für Thüringen ist enorm – auch im Hinblick auf die konsequent nachhaltige Gestaltung der Lieferkette. Es sei sinnvoll, „das komplette Set-up zu regionalisieren,“ betont Redlingshöfer. So könnten stillgelegte Tagebauflächen durch Hanfplantagen renaturiert werden, neue Arbeitsplätze entstünden. „In Thüringen ist das Know-how, wir haben die entsprechenden Ingenieure – beste Ausgangslage.“

Innovative Textilforschung aus der Region

Das hochqualifizierte Team des TITK verwandelt Forschungsergebnisse in marktfähige Technologien. Neben der Textilbranche unterstützt das Institut eine Vielzahl weiterer Industriezweige, darunter die Automobilindustrie, die Medizintechnik, die Verpackungsindustrie sowie die Bau- und Möbelbranche.

Aber nicht nur im Technikbereich arbeitet das Institut mit anderen Innovatoren zusammen. Das TITK unterstützt seit 2023 Kynd Hair. Das Start-up entwickelte die weltweit ersten haut- und umweltfreundlichen Kunsthaare, basierend auf besonders nachhaltigen Lyocellfasern, die aus pflanzlicher Zellulose gewonnen werden. Damit schaffen sie eine revolutionäre Lösung für das weitverbreitete Problem der Plastikhaar-Extensions – ein echter Fortschritt für Umwelt und Haarpflege.

Wie vielfältig die Projekte des Instituts sind, zeigt eine kürzlich prämierte Innovation: Mit ihrem Schmelzklebstoff Caremelt entwickelte das Team eine Alternative zu erdölbasierten Klebern, die vollständig biobasiert und biologisch abbaubar ist.

Die Wurzeln des TITK reichen zurück bis ins Jahr 1935, als hier an der Saale und der Schwarza die „Thüringer Spinnfaser“ gegründet wurde, um in großem Umfang eine künstliche Textilfaser als Ersatz für die Importware Baumwolle zu produzieren. 1954 eröffnete das „Institut für Textiltechnologie der Chemiefasern“ (ITC), aus dem 1991 das TITK als erstes privatwirtschaftliches und gemeinnütziges Forschungsinstitut im Freistaat Thüringen hervorging.

Weitere Beispiele für smarte Textillösungen aus der Region kommen aus dem Textilforschungsinstitut Thüringen-Vogtland e. V. (TITV) in Greiz. Mit SmartAutoSort hat das TITV ein System entwickelt, das elektronisch Textilien erkennt, trennt und sortiert, um wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen – ein weiterer bedeutender Schritt in Richtung Ressourceneffizienz.

(Foto: © Das ist Thüringen/Malte Jäger)